Das Portal Revistas culturales 2.0 dient als virtuelle Forschungsumgebung für alle Interessenten, die sich mit historischen Zeitschriften aus dem spanischsprachigen

Kurzbeschreibung des Projekts

VerbaAlpina (https://doi.org/10.5282/verba-alpina; http://gepris.dfg.de/gepris/projekt/253900505) widmete sich der Dokumentation der dialektalen lexikalischen Variation im Alpenraum innerhalb regionstypischer Konzeptdomänen. Ein eigenständiges Ziel des Projekts ist der möglichst konsequente Einsatz digitaler Methoden gewesen. Im Wesentlichen ist VerbaAlpina ein lexikographisches Informationssystem, das die beiden traditionell einander eigentlich ausschließenden Publikationsgattungen „Wörterbuch“ und „Sprachatlas“ in einem vereinigt. Die Projektergebnisse von VerbaAlpina liegen ausschließlich in elektronischer Form vor. Im Kern handelt es sich dabei um das hochgranular strukturierte lexikographische Datenmaterial, daneben liegen erläuternde Texte unterschiedlicher Ausrichtung sowie im Rahmen des Projekts entwickelte Softwarekomponenten vor. Die genannten elektronischen Hinterlassenschaften von VerbaAlpina wurden gemäß den FAIR-Kriterien behandelt.

Projektinhalt

VERBAALPINA beruht auf der Verbindung von Sprachwissenschaft, Volkskunde und Informationstechnologie im Sinne der Digital Humanities (DH). Adressaten des Projekts sind sowohl Wissenschaftler als auch interessierte Laien, die einen Alpendialekt sprechen. Der Mehrwert des mehrsprachig angelegten Projekts besteht in der interdisziplinären Verknüpfung von sprachwissenschaftlichen, ethnographischen, historischen und archäologischen Daten, die Forschern aller Disziplinen die Möglichkeit gibt, Daten aus ihrer fach- und publikationsgebundenen Isolation zu lösen und im Kontext der kulturräumlichen Gemeinsamkeiten zu verorten, durch die sich der Alpenraum trotz seiner extremen sprachlichen Fragmentierung seit mehr als 2000 Jahren auszeichnet.

Das Sprachmaterial, das VERBAALPINA zusammenträgt und analysiert, stammt in erster Linie aus Sprachatlanten und aus georeferenzierten Wörterbüchern. Diese Quellen decken jeweils nur geographische Teilbereiche des Alpenraums ab und differieren z.T. erheblich hinsichtlich Entstehungszeit und dokumentierten Konzepten. Auf diese Weise entsteht ein zunächst inhomogener Datenbestand, der mit Hilfe von Bürgerbeteiligung (Crowdsourcing) ausgeglichen, ergänzt und korrigiert werden soll. Diesem Zweck dient ein Internetportal, das der „Crowd“ u.a. die Möglichkeit bietet, – jeweils georeferenzierte – Bezeichnungen von Konzepten beizusteuern (https://www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/crowdsourcing).

VERBAALPINA verwaltet sämtliche Daten in einer relationalen Datenbank (MySQL). Dort liegen die Daten in logisch strukturierter Form und eindeutiger Kodierung (z.B. Unicode) vor. Ein flexibles Schnittstellen-, Versionierungs- und Archivierungskonzept gewährleistet gleichermaßen mannigfaltige Möglichkeiten des Datenaustausches sowie die Einhaltung des Gebots der Nachhaltigkeit. Im Rahmen der Anwendungsentwicklung kommt ausschließlich Webtechnologie zum Einsatz.

Der strukturiert vorliegende lexikographische Kerndatenbestand wurde mit diskursiven Texten sprachwissenschaftlichen Inhalts angereichert. Außerdem wurden aus der vollständigen Digitalität des Projekts resultierende Probleme thematisiert, reflektiert, dokumentiert und nach Möglichkeit Lösungen zugeführt.

Prof. i.R. Dr. Thomas Krefeld

– c/o Institut für Romanische Philologie –

Ludwig-Maximilians-Universität München

Geschwister-Scholl-Platz 1

D-80539 München

E-mail: thomas.krefeld@lmu.de

Dr. Stephan Lücke

IT-Gruppe Geisteswissenschaften (ITG)

Ludwig-Maximilians-Universität München

Ludwigstr. 28 VG / Souterrain U144

D-80539 Muenchen

Telefon: 089 / 2180 – 6401

E-mail: luecke@lmu.de

Erfahren Sie mehr unter

www.verba-alpina.gwi.uni-muenchen.de/

Fügen Sie Ihr DH-Forschungsprojekt dem Projektschaufenster hinzu, indem Sie eine kurze Projektbeschreibung über das Webformular einreichen. Geben Sie Projektdaten, eine Kurzbeschreibung, eine Grafik oder Visualisierung sowie eine detaillierte Beschreibung des Projektinhalts mit fachlicher Zuordnung, Adressaten, Mehrwert, Projektverantwortlichen, Finanzierungsinformationen und Laufzeit an.

Das Portal Revistas culturales 2.0 dient als virtuelle Forschungsumgebung für alle Interessenten, die sich mit historischen Zeitschriften aus dem spanischsprachigen

Die Website schafft einen schnellen und unkomplizierten Zugang zu den Werkmaterialien des österreichischen Literaturnobelpreisträgers Peter Handke.

Das Trierer Wörterbuchnetz bietet Zugriff auf mehr als 40 Wörterbücher und Nachschlagewerke, die entweder einzeln aufgerufen oder mittels einer übergreifenden

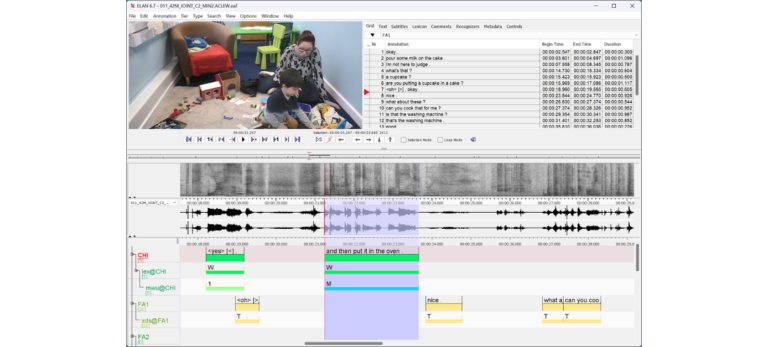

ELAN wird am Max-Planck-Institut für Psycholinguistik im Sprach-Archiv (TLA – The Language Archive) entwickelt. Es wird in der Programmiersprache Java

Das Institut für Dokumentologie und Editorik e.V. (IDE) ist ein internationaler Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen der

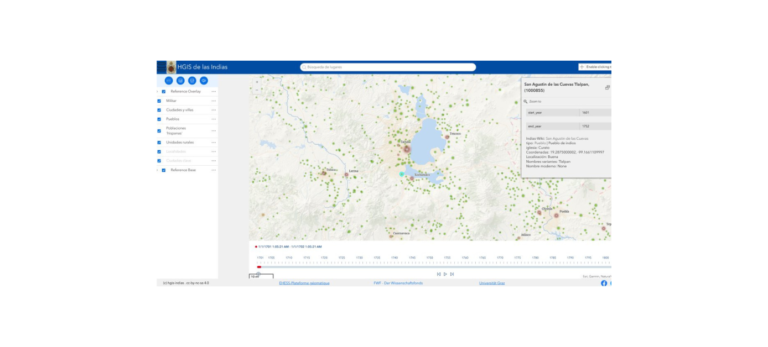

HGIS de las Indias ist eine historisch-geographische Datenbank zum Spanisch-Amerika der ausgehenden Kolonialzeit.

Die im aschkenasischen Europa und Norditalien verbreiteten Pinkasim – Protokollbücher jüdischer Gemeinden – sind zentrale Quellen zur Erforschung der jüdischen Geschichte und Kultur der Frühen Neuzeit. Bisher weit verstreut über Archive und Sammlungen in Israel, Europa und den Vereinigten Staaten, wurden die Gemeindepinkasim im Rahmen des Projekts digitalisiert und in einem Onlinearchiv zugänglich gemacht.

Annotieren, Analysieren, Interpretieren und Visualisieren: In CATMA können Textwissenschaftler:innen so arbeiten, wie es ihren Fragestellungen am besten entspricht: qualitativ oder quantitativ, bottom-up und explorativ oder deskriptiv und taxonomiebasiert, einzeln oder im Team. Das webbasierte Open Source Tool ist kostenfrei und bietet außerdem die Möglichkeit, eigene Daten zu exportieren, um sie zum Beispiel mit anderen Tools weiter zu verarbeiten.

Wir verwenden Cookies und ähnliche Funktionen zur Verarbeitung von Daten. Die Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.