Die digitale Arbeitsumgebung ediarum ist eine aus mehreren Softwarekomponenten bestehende Lösung, die es Wissenschaftler*innen erlaubt, Transkriptionen von Manuskripten und Drucken

Kurzbeschreibung des Projekts

CLARIAH-DE ist der Zusammenschluss der beiden Forschungsinfrastrukturverbünde CLARIN-D und DARIAH-DE. Im Rahmen des Projekts wurden über zwei Jahre hinweg (2019-2021) die beiden etablierten Forschungsinfrastrukturen zusammengeführt.

Projektinhalt

CLARIAH-DE war ein Beitrag zur digitalen Forschungsinfrastruktur für die Geisteswissenschaften und benachbarte Disziplinen. Durch die Zusammenführung der Verbünde CLARIN-D und DARIAH-DE wurde in CLARIAH-DE ein Mehrwert für die Forschenden geschaffen, indem bestehende Angebote entlang der FAIR-Prinzipien Auffindbarkeit (Findable), Zugänglichkeit (Accessible), Interoperabilität (Interoperable) und Nachnutzbarkeit (Reusable) weiterentwickelt und gemeinsam verfügbar gemacht werden. Das Portfolio beinhaltet die nachhaltige Bereitstellung von Forschungsdaten, technische Infrastrukturen, digitale Werkzeuge und virtuelle Forschungsumgebungen für die Geisteswissenschaften, Informations- und Schulungsmaterialien sowie Handreichungen zu Standards und Verfahren.

Das Projekt war dabei in sechs Arbeitspakete aufgeteilt:

AP 1 – Forschungsdaten, Standards und Verfahren

AP 2 – Werkzeuge und virtuelle Forschungsumgebungen

AP 3 – Kompetenzvermittlung und Nachwuchsförderung

AP 4 – Technische Vernetzung und Koordination der technischen Entwicklungen

AP 5 – Community-Engagement: Outreach/Dissemination und Liaison

AP 6 – Organisatorische Infrastruktur/Geschäftsstellen

CLARIAH-DE stellt mit seinem Angebot Bausteine für eine Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) zur Verfügung und war ein wichtiger Wegbereiter des NFDI-Konsortiums Text+ für sprach- und textbasierte Forschungsdaten, die sich besonders auf digitale Sammlungen und Korpora, lexikalische Ressourcen und Wörterbücher sowie Editionen konzentriert. CLARIAH-DE fördert die Sichtbarkeit, Zusammenarbeit und Vernetzung von Forschenden im internationalen Kontext und ist Teil der European Research Consortia (ERIC) CLARIN und DARIAH.

Die Durchführung und Entwicklung von CLARIAH-DE wurde durch das Ineinandergreifen strategischer, operativer und partizipativer Gremien gewährleistet. Gemeinsam stellen die Gremien die Balance der technischen Anforderungen an Infrastruktur und den forschungsgeleiteten Bedarfen der Wissenschaft her. Die Gesamtkoordination liegt gemeinschaftlich bei der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen und der Eberhard Karls Universität Tübingen.

CLARIAH-DE wird im Verein „Geistes- und kulturwissenschaftliche Forschungsinfrastrukturen e.V.“ als Transformation des TextGrid e.V. weitergeführt. Verschiedene Teile der CLARIAH-DE Angebote sind zudem in den geistes- und kulturwissenschaftlichen NFDI-Konsortien Text+, NFDI4Culture, NFDI4Memory und NFDI4Objects verankert.

Zwölf Einrichtungen sind an der Zusammenführung der beiden Forschungsinfrastrukturen CLARIN-D und DARIAH-DE im Verbundprojekt CLARIAH-DE beteiligt: Lehrstuhl für Medieninformatik der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Institut für Sprach- und Literaturwissenschaft der TU Darmstadt, Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung mbH Göttingen, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Zentrum für Sprachkorpora der Universität Hamburg, Institut für Informatik – Abt. Automatische Sprachverarbeitung der Universität Leipzig, Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz (als Unterauftragnehmer), Leibniz-Institut für Deutsche Sprache, Seminar für Sprachwissenschaft – Abt. Computerlinguistik der Eberhard Karls Universität Tübingen, Herzog August Bibliothek (als Unterauftragsnehmer) und Lehrstuhl für Computerphilologie und Neuere Deutsche Literaturgeschichte der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.

Weitere 13 Institutionen sind in den Weiterbetrieb der Infrastrukturen einbezogen: Deutsches Archäologisches Institut, Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, Salomon Ludwig Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte, Forschungszentrum Jülich, Karlsruher Institut für Technologie, Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Bayerisches Archiv für Sprachsignale, Lehrstuhl für Englische Sprach- und Übersetzungswissenschaft der Universität des Saarlandes, Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung der Universität Stuttgart, Trier Center for Digital Humanities und DAASI International GmbH.

Fügen Sie Ihr DH-Forschungsprojekt dem Projektschaufenster hinzu, indem Sie eine kurze Projektbeschreibung über das Webformular einreichen. Geben Sie Projektdaten, eine Kurzbeschreibung, eine Grafik oder Visualisierung sowie eine detaillierte Beschreibung des Projektinhalts mit fachlicher Zuordnung, Adressaten, Mehrwert, Projektverantwortlichen, Finanzierungsinformationen und Laufzeit an.

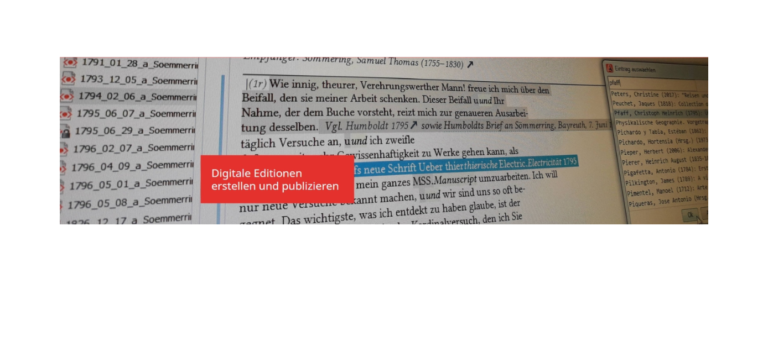

Die digitale Arbeitsumgebung ediarum ist eine aus mehreren Softwarekomponenten bestehende Lösung, die es Wissenschaftler*innen erlaubt, Transkriptionen von Manuskripten und Drucken

Die Virtuelle Forschungsumgebung TextGrid ist optimiert für die digitale Erschließung geisteswissenschaftlicher Quellen und deren langfristige Archivierung in einem Web-Archiv, insbesondere

Im Zentrum steht die Erforschung digitaler, datenintensiver Medien, die sich auf breiter Front als kooperative Werkzeuge, Plattformen und Infrastrukturen herausgestellt

Mit Dietrich online werden bibliographische Angaben zu ca. 5. Mio im deutschen Sprachraum von 1897- 1944 erschienenen Zeitschriftenaufsätzen und Zeitungsartikeln

Das Fach ist BUA-finanziert und am Seminar für Semitistik und Arabistik angelegt. Es fokussiert sich auf die Analyse des status

Das Institut für Dokumentologie und Editorik e.V. (IDE) ist ein internationaler Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus verschiedenen Disziplinen der

Annotieren, Analysieren, Interpretieren und Visualisieren: In CATMA können Textwissenschaftler:innen so arbeiten, wie es ihren Fragestellungen am besten entspricht: qualitativ oder quantitativ, bottom-up und explorativ oder deskriptiv und taxonomiebasiert, einzeln oder im Team. Das webbasierte Open Source Tool ist kostenfrei und bietet außerdem die Möglichkeit, eigene Daten zu exportieren, um sie zum Beispiel mit anderen Tools weiter zu verarbeiten.

Publikation der Daten zu Textzeugen des altägyptischen Totenbuchs aus dem Akademievorhaben „Altägyptisches Totenbuch“ (1994/2004–2012). Das 2012 veröffentlichte Portal bietet Beschreibungen, Bildmaterial und Bibliografie zu rund 3000 Textzeugen des Totenbuchs, sowie Visualisierungen und Auswertungen zu den Objekten, Totenbuchspüchen und enthaltenen Motiven. Es ist eine zentrale Ressource der internationalen Totenbuchforschung und wird kontinuierlich am CCeH betreut.