Das Hidden Kosmos – Reconstructing Alexander von Humboldt’s »Kosmos-Lectures« widmete sich von 2014–16 der Ermittlung und Verzeichnung, Bild- und Volltext-Digitalisierung

Short description of the project

The DAVIF research group explores the aesthetics of access in light of the growing production and application of digital data in the context of women in film history. It investigates data-driven re/presentations and the creative reuse of historical research data both from a theoretical and practical perspective. In addition to case studies, data visualizations are created and analyzed. The Film and Media Studies project aims to contribute to a debate on digital tools and methods in the emerging field of digital film historiography. It thereby seeks to foster the critical discourse on scholarly knowledge production, research data, and open science.

Project content

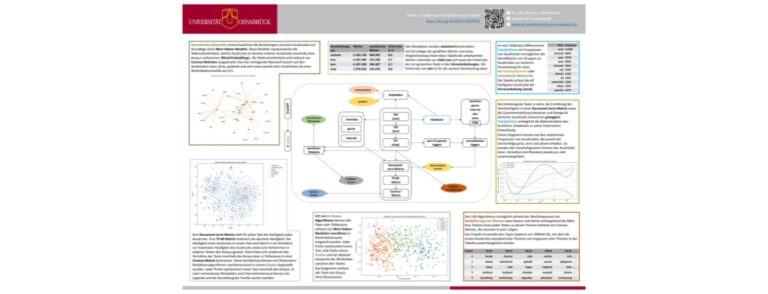

Until only some time ago, it used to be common knowledge in Film Studies that women played only a minor part in the early years of filmmaking. "Women's work" was dismissed as menial labor, if at all accounted for, notwithstanding the innumerous women who have been essential to the film industry from the very beginning. Women have worked globally not only as actresses before the camera, but also behind the scenes, as secretaries, editors, scriptwriters, producers, hand-colorers, costume designers, operators, and directors among other indispensable occupations. But still today, women's contributions continue to be marginalized in footnotes or text boxes. This marginalization is due to the lack of historical sources but also to the particular research interests and concepts of film and history. On this account, the research group makes the case that the objective of feminist historians to tell a story differently rather than telling a different story is yet to be achieved. Therefore, we seek to put into the foreground what or rather who has been overlooked in the past decades and reflect film history in its multidimensional nature. In doing so, methodological and epistemological questions are closely linked. In response to the growing production and application of research data in the era of digitalization, the project focuses on data visualization (i.a. diagrams, network analysis, i-docs). We will approach the subject both from a theoretical and practical-exploratory perspective. In addition to theoretical case studies, it is intended to create and explore data visualizations which facilitate access to aggregated research data on women's impact on Early Cinema. The research group comprises three projects with a focus on job titles, biographies and metadata, which are brought together in an overarching comparison with regard to databases, digital tools and media aesthetics. Primarily situated in the field of Film and Media Studies, the research group aims to contribute to a fruitful debate on digital tools and methods in the international context of digital film historiography and cognate fields. Furthermore, it seeks to foster the critical discourse on knowledge creation, research data management and open science in the humanities. Ideally, the project will serve as a best-practice approach, providing a guideline for further initiatives to make use of existing research and develop collaborative open data projects in Film and Media Studies. For this purpose, the project has the privilege to collaborate with the Women Film Pioneers Project (WFPP) at Columbia University, DFF – Deutsches Filminstitut & Filmmuseum in Frankfurt am Main, and the working group Graphics and Multimedia at Philipps-Universität Marburg.

Methodologische und erkenntnistheoretische Fragen sind dabei unmittelbar miteinander verknüpft. Was kann wie gewusst werden? Wie können blinde Flecken repräsentiert werden, ohne von Geschichte als Masternarrativ auszugehen? Wie kann Geschichte in ihrer Widersprüchlichkeit und Kontingenz erzählt werden? Unsichtbares sichtbar und Filmgeschichte in ihrer Vielschichtigkeit erfahrbar machen – das ist das Ziel der Forschungsgruppe DAVIF am Institut für Medienwissenschaft der Philipps-Universität Marburg. Vor diesem Hintergrund untersucht sie die Potentiale und Herausforderungen digitaler Technologien für die Filmgeschichtsschreibung. Dabei geht sie sowohl theoretisch als auch praktisch-explorativ vor. Neben theoriegeleiteten Fallstudien zu datenbasierten Formen digitaler Repräsentation (Grafiken, Netzwerkanalysen, interaktive Webdokumentationen) sollen ausgewählte Visualisierungsverfahren erprobt, analysiert und weiterentwickelt werden. Dafür greift die Forschungsgruppe auf Daten und Quellen des internationalen Women Film Pioneers Project (WFPP) und des Deutschen Filminstitut & Filmmuseum (DFF) zurück. Bei der technologischen Umsetzung wird das Projekt von der Arbeitsgruppe Grafik und Multimedia der Philipps-Universität Marburg unterstützt.

Im Kern film- und medienwissenschaftlich ausgerichtet, bezieht sich das Projekt auf Ansätze der Geschichtswissenschaft, Bibliotheks- und Archivwissenschaft, Informatik, Science and Technology Studies sowie der Critical Data Studies und Digital Humanities. Es verknüpft somit eine interdisziplinäre Diskursanalyse mit einem anwendungsbezogenen Forschungsansatz. Das Projekt will einen richtungsweisenden Beitrag zur filmwissenschaftlichen Theorieentwicklung hinsichtlich digitaler Tools und Methoden im internationalen Kontext der Medienwissenschaft leisten. Zudem soll es den kritischen Diskurs um Forschungsdatenmanagement und Open Science in den Geisteswissenschaften stärken.

Philipps-Universität Marburg

Dr. Sarah-Mai Dang

Institut für Medienwissenschaft

BMBF-Forschungsgruppe „Ästhetiken des Zugangs“ (DAVIF)

Hans-Meerwein-Straße 6 (05C08b)

35043 Marburg

Email: sarah-mai.dang [@] uni-marburg.de

Find out more at

https://www.uni-marburg.de/de/fb09/medienwissenschaft/forschung/forschungsprojekte/davif

Add your DH research project to the project showcase by submitting a short project description via the web form. Enter project data, a brief description, a graphic or visualization as well as a detailed description of the project content with technical assignment, addressees, added value, project managers, funding information and duration.

Das Hidden Kosmos – Reconstructing Alexander von Humboldt’s »Kosmos-Lectures« widmete sich von 2014–16 der Ermittlung und Verzeichnung, Bild- und Volltext-Digitalisierung

Das Projekt untersucht den öffentlich-schriftlichen Diskurs der Literaturvermittlung an höheren Schulen im 19. Jahrhundert für alle deutschen Staaten – außer

Arthur Schnitzler gehört zu den bedeutendsten österreichischen Autoren und war ein produktiver und gut vernetzter Briefschreiber. Seine Korrespondenz wurde jedoch

Die im aschkenasischen Europa und Norditalien verbreiteten Pinkasim – Protokollbücher jüdischer Gemeinden – sind zentrale Quellen zur Erforschung der jüdischen

Das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt Diccionario del Español Medieval electrónico (DEMel) hat zum Ziel, der Öffentlichkeit ein lemmatisiertes

VerbaAlpina widmete sich der Dokumentation der dialektalen lexikalischen Variation im Alpenraum innerhalb regionstypischer Konzeptdomänen.

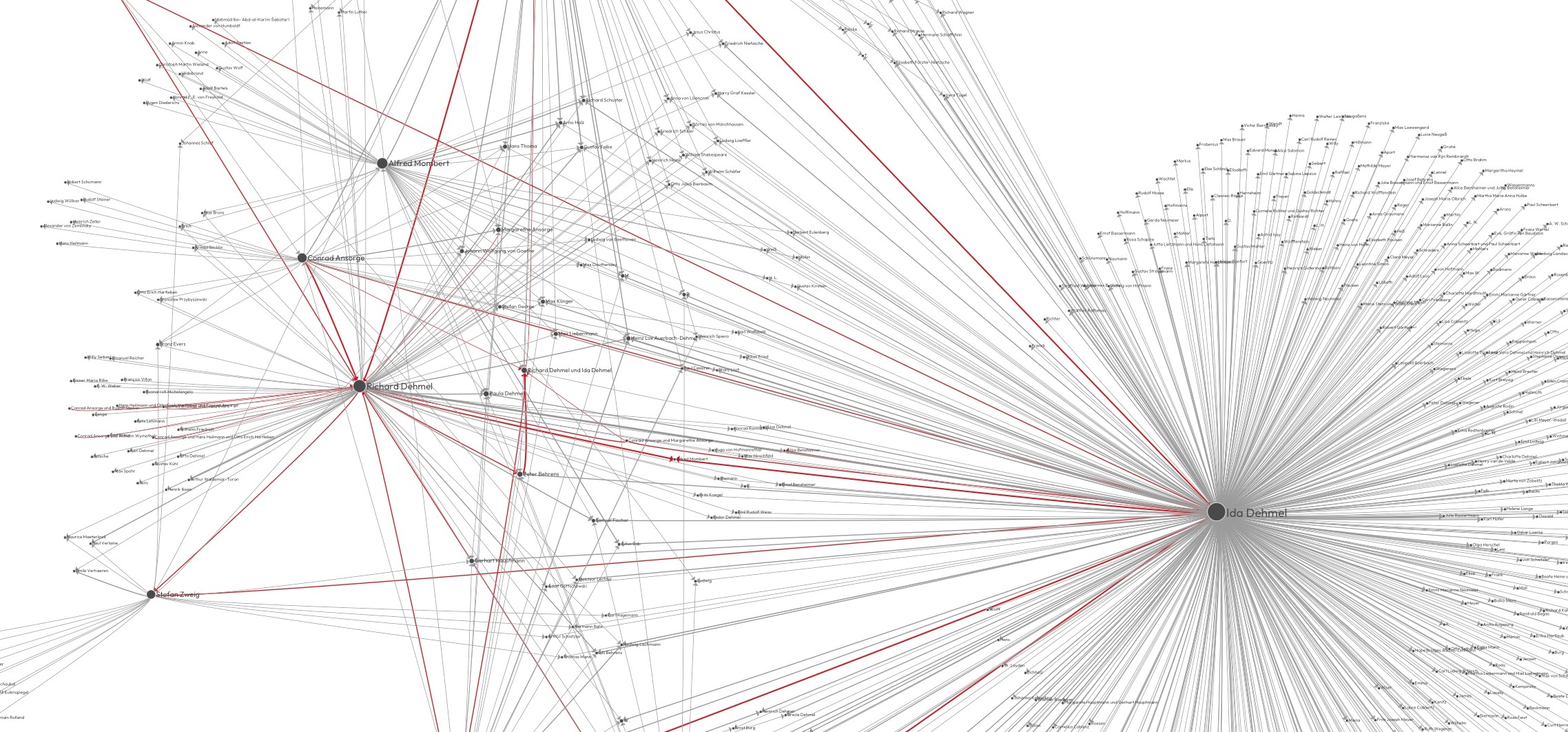

In Kooperation zwischen der Universität Hamburg und der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg werden die ca. 35.000 handschriftlichen Originalbriefe des Dehmel-Archivs

Das Fach ist BUA-finanziert und am Seminar für Semitistik und Arabistik angelegt. Es fokussiert sich auf die Analyse des status

Wir verwenden Cookies und ähnliche Funktionen zur Verarbeitung von Daten. Die Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.